日期:2016年02月04日 分类:科普

[秦朝] 秦朝和其以前的朝代不同,它不像春秋战国一样用"天命"的说法统治其臣民,但是也找到了另一种根据。《史记》说:"秦始皇既并天下而帝,或曰:'黄帝得土德,黄龙地螾见,夏得木德,青龙止于郊,草木畅茂。殷得金德,银自山溢。周得火德,有赤乌之符。今秦变周,水德之时。昔秦文公出猎,获黑龙,此其水德之瑞。'于是更名河曰'德水',以冬十月为年首,色上黑,度以六为名,音上大吕,事统上法。"所以,秦的"奉天"是靠"五德"运行中的"水德"的"当运"。后来的封建社会的皇帝兼用这两种虚构,自称为"奉天承运皇帝",因此秦朝可以说是"奉天承运"一语的理论源头。

[唐朝] 唐朝诏令分为册书、制书、慰劳制书、发日敕、敕旨、论事敕书、敕牒七种形式,一般由中书省(多为中书舍人)起草,门下省审核颁行,门下省的审核颁行有严格的规定,"凡制敕宣行,大事则称扬德泽,褒美功业,复奏而施行之。小事则署而颁之。"故而其所颁行的制书之首往往是"门下"两字,如《肃宗命皇太子监国制》开头就是"门下,天下之本……"。而天命所归的话往往见于皇帝的即位诏令中,如德宗即位册文有"昊天有命,皇王受之。" 肃宗即位赦称:"朕闻圣人畏天命,帝者奉天时……" 顺宗即位赦称:"朕纂承天序……",这也可以看做后世"奉天承运"的雏形。

[元朝] 元朝为蒙古族统治的封建王朝。汉文诏书使用"上天眷命皇帝圣旨"起头,蒙文诏书则使用"长生天的气力里,大福荫的佑助里皇帝圣旨"。

[明朝] 但是需要注意的是,奉天承运这个词真正使用在帝王诏书上,却是从明朝开始。 明太祖初,定大朝会正殿为奉天殿,于皇帝所执大圭上刻"奉天法祖"四字,与臣下诰敕命中必首称"奉天承运皇帝",后相沿成为皇帝在重大场合所颁诏书中的套语。以"奉天承运"一词加于"皇帝"之上,以此来凸显皇帝的合法性和神圣性以及皇权的至高无上。明太祖制定"奉天承运"一语,虽源于秦朝时期的君权神授理论,但直接继承于元朝诏书的起头语,史载"上以元时诏书首语必曰'上天眷命',其意谓天之眷佑人主,故能若此,未尽谦卑奉顺之意,命易为'奉天承运',庶见人主奉若天命,言动皆奉天而行,非敢自专也。"另外,现代很多人将其读成"奉天承运,皇帝诏曰",这是错误的。正确读法应该是:"奉天承运皇帝,诏曰"。在书写时,由古代有"平抬"的书写习惯,所以"天"和"皇帝"须换行顶头书写,以示尊敬。 余继登《典故纪闻》卷一记载太祖尝言:"见人言动皆奉天而行,非敢自专也。"因而其诏书的开头就是"奉天承运"。明代礼仪明文规定,亲王,群臣上表笺,都得有"皇天眷命,统驭万方","承天受命,君师宇内"等字样,节日朝贺须用"奉天永昌",皇帝郊祀称自己为"嗣天子臣",其使用的音乐头一句就是"荷蒙天地兮,君主华夷。" 皇帝结婚的纳采制词首句也是"朕承天序",皇帝的宝玺则有"皇帝奉天之宝","奉天承运大明天子宝"等等。这些与"奉天承运"一样,都是君权神授理论的体现。 圣旨的结尾并不都是古装剧里的"钦此"二字。 有的圣旨并没有专门的结束词,说完就算;有的圣旨会选择其他的语气助词来表示结束,比如"于兮";还有的圣旨结束词比较长,比如清朝的很多圣旨都是以"布告天下咸使闻知"或"布告中外咸使闻知"结尾。

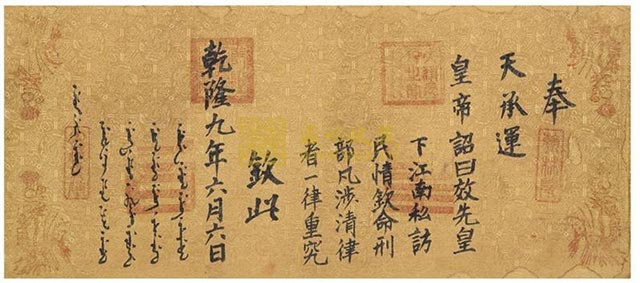

[清朝] 而到了清朝,更加是将这个套语用到了极致。清承明制,其诏书多以"奉天承运皇帝诏曰"开头,中间诏示内容,最后一般以"布告天下咸使闻知"或"布告中外咸使闻知"结尾。诏书以外,清代还有制辞(即制书,就是亲自写的诏书称为制书,诏书为皇帝口述,旁人代写。)其开头一般是"奉天承运皇帝制曰"云云。